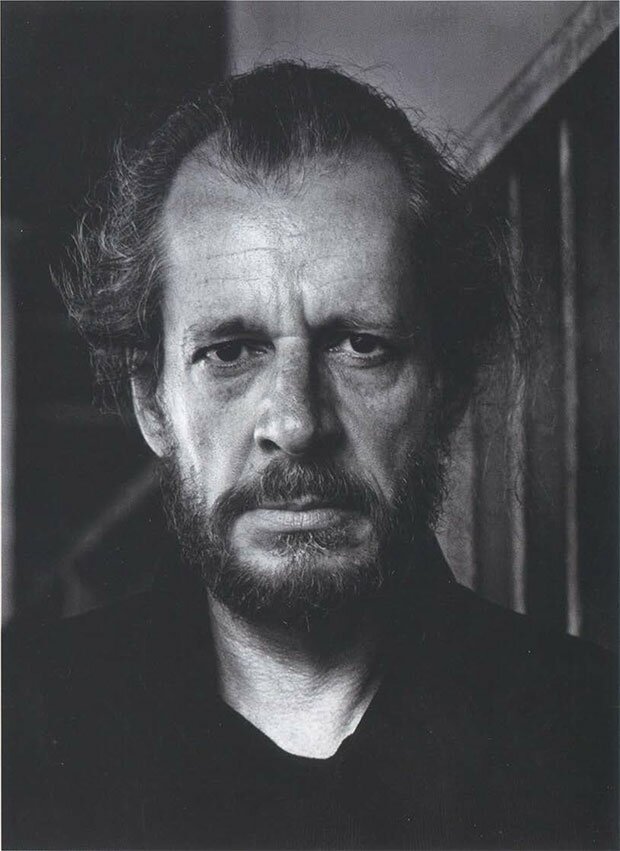

Alejandro Jodorowsky : montagne sacrée

Alejandro Jodorowsky, 77 ans, scénariste mystique de la BD francophone avec L’Incal, cinéaste expérimental, complice d’Arrabal, Topor ou Cocteau, publiait en 2005 Mu, le maître et les magiciennes, sur son expérience du bouddhisme. Certains amis ne le connaissaient qu’à travers sa pratique « thérapeutique » des tarots. D’où ce dialogue didactique à domicile sur l’organisation du cosmos, de la conscience et des femmes – Standard n°12

Chaque mercredi depuis trente ans, « el viejo », initiateur de la rénovation des tarots de Marseille, tire les cartes en bas de chez lui, en famille, devant quarante personnes venues parfois de très loin pour repartir avec des « actes psychomagiques » à prendre ou à laisser : un timide maladif devra tremper son nez dans un pot de peinture rouge pour écrire « action » sur le mur de sa chambre ; une femme confondant le père et l’amant fera l’amour avec le visage de papa reproduit sur un masque ; sans oublier des recours au ” rebirth ” ou au changement de prénom.

Alors, on sonne. Une, deux, douze, trente fois, nada. Enfin, derrière la porte, une jolie femme nous dit qu’il dort. La sieste, à dix-sept heures, un mardi ? « Alejandro, réveille-toi, c’est une revue de jeunes ». Dans le salon, six cents livres, trois chats et de la musique relaxante. Apparition. « On va parler de quoi ? », demande le maître. « De vos croyances », répond le candide. Avec le Mexicain Boucq, Jodo planche actuellement sur la suite de L’Incal, et part demain pour l’Espagne avant trois semaines au Chili, terre natale, et un passage hommage au festival de Cannes où El Topo (1970) et La Montagne sacrée (1973) seront projetés en versions remasterisées. « Bien. » Il passe en cuisine, attrape une aspirine, coupe la hi-fi et croise les jambes dans un fauteuil cuir. « Allons-y. »

Lors de notre premier contact téléphonique, vous m’avez dit que vous étiez « contre » l’ésotérisme. Comment ça ?

C’est-à-dire, je ne veux pas être assimilé à l’ésotérisme parce que j’ai écrit un livre sur les tarots. Je fais un travail thérapeutique, différent de ceux qui essayent… d’entrevoir le futur. Car ceux qui lisent les tarots disent qu’ils regardent le futur, n’est-ce pas ? C’est un peu difficile : si on a un destin, à quoi bon bouger un doigt ? Ce qui doit arriver arrive.

Vous croyez…

Non. Je pense qu’on est responsable de son existence, jusqu’à un certain point. Généralement, ceux qui regardent les tarots sont des naïfs hystériques. J’ai trois principes : 1) ne pas lire le futur 2) c’est gratis 3) ne pas donner de conseils aux personnes qui ont le plus de pouvoir. Le cerveau a la faculté de réaliser les prédictions. Automatiquement. Quand les parents disent aux enfants : « Écoute, si tu fais ça, tu seras un clochard. », l’inconscient imprime : « Je serais un clochard. » Des amis psychologues ont observé de nombreux cas de cancers à 33 ans chez des gens qui s’appelaient Christian ou Emmanuel, dans des familles catholiques. Pour devenir l’enfant parfait, pour satisfaire leurs parents, ils crèvent à l’âge où le Christ est mort. Certains psychanalystes n’élèvent pas les gens, ils cultivent des clients. Ça ne m’intéresse pas. L’astrologie des tarots, ou ce qu’on appelle « l’initiation », c’est un argument d’escrocs.

Vous a-t-on déjà soupçonné de, hum, charlatanisme ?

Non, dans mes livres, c’est très clair. J’ai arrêté de croire aux prédictions quand un astrologue, surnommé « l’affamé des quatre vents », disait connaître la date à laquelle Paris serait recouvert par six mètres d’eau. J’étais là ce jour-là, très belle journée. On peut tomber dans la folie, comme cet homme dans la mode. Comment il s’appelle ?

Paco Rabanne ?

On m’a invité par hasard à faire une conférence avec Paco Rabanne. Il a terrifié les gens en affirmant que d’ici une semaine, Chirac serait assassiné. Les années passent, il continue. Voilà : dans l’ésotérisme, il y a une partie d’affaires, de fanatisme et de névroses. Mais tout n’est pas méprisable non plus. L’astrologie est à l’origine de toutes les cultures. Elle a formé notre inconscient collectif qui garde en mémoire tous les progrès des êtres humains. Une racine millénaire. Pour élever la conscience. Parce que l’univers a un but : l’unité de la conscience. On ne peut pas s’en libérer : on va devenir tous conscients, un jour. Mais ces prédictions… Comment tu fais l’astrologie d’une personne dont l’accouchement a été « provoqué » ? Si tu es né trois jours en avance, ou en retard, au forceps, on dit quoi ? Réincarnation ?

Vous y croyez ?

Bon, non. Le dalaï-lama, quel insigne connard ! Le même esprit qui passe trente-trois fois d’un corps à un corps, quelle ânerie ! Le dalaï-lama et le pape sont des fanatiques idiots qui disent des âneries épouvantables.

Votre famille est d’origine juive. Elevé dans la Torah ?

Je n’ai eu aucune formation religieuse, sauf, peut-être, celle du communisme. Mon père était staliniste, et je l’en remercie beaucoup. J’ai beaucoup souffert pendant des années, mais grâce à lui j’ai pris tout ce que je pouvais sur ce terrain, et je l’ai gagné à coups de poings. Je ne procède pas par des croyances, sinon par des constatations vitales. J’ai mon scénario à moi et je vois ce qui est vrai ou non.

Et maman ?

Ma mère était ignorante. Elle avait de beaux yeux bleus et elle ne lisait pas parce que « lire faisait mal aux yeux ». Elle répétait comme un perroquet tout ce que mon père disait.

Même les moins éduqués développent une relation avec l’Absolu, l’Au-delà, la mort, etc.

J’ai eu tout ça, bien sûr. Mais je te dis que je suis né sans aspirine métaphysique. Aucune consolation. Quand j’avais cinq ans, mon père m’a dit : « Écoute, il n’y a rien. Tu meurs, t’es pourri, et c’est tout. » Et ma terreur a commencé. Peur de mourir, de l’obscurité, etc.

Vous ne doutiez pas ?

Mais comment ? Mon père était Dieu. Comment un enfant de cinq ans va douter de son père ? À l’adolescence, c’est pas que je doutais, c’est que je ne pouvais pas croire. En rien. Et là, c’est épouvantable parce que j’étais séparé, non pas seulement de l’univers, mais de n’importe quelle nationalité. Je n’avais pas de race. Écartelé moi-même. Je n’avais rien. Alors je suis parti.

Comment grandit-on avec ça ?

On devient artiste. Dans l’art, j’ai trouvé une forme religieuse rituelle d’agir. Après… [Il montre sa bibliothèque] Tu vois tous ces livres ? Après, on cherche, à travers des maîtres. J’ai écrit un livre, La Danse de la réalité [Albin Michel, 2001], qui raconte tout ça, hein. J’ai commencé à étudier toutes les religions pour voir ce qui n’était pas de la superstition. J’ai étudié le bouddhisme à fond, l’hindouisme, et puis la philosophie chinoise, les Tibétains, les Égyptiens, la Kabbale, l’ésotérisme, tout ça, tu vois.

Et ?

Eh bien pour moi, c’est évident, tu comprends, que ce qu’on appelle l’univers n’est pas aussi simple qu’on croie. C’est évident que le big-bang est une légende. C’est évident qu’il n’y a pas qu’un seul univers, mais une foule d’univers. Qu’une force, impensable pour nous, soutient tout.

Évident ?

Evident. Les astronomes estiment que 70% de la matière de l’univers est totalement inconnue, 29% à peu près connue, reste 1%. Là se trouve cette force obscure qu’on appelle Dieu parce qu’on ne sait pas comment l’appeler. On n’est pas dans un coin éloigné et absolument perdu de l’univers. On est dans l’univers. On est l’univers.

Donc chacun est son propre Dieu ?

Pas son propre dieu. Notre cerveau, ces millions et millions de neurones que nous n’utilisons pas, c’est le futur. L’être humain est en progression. Trente millions d’années en arrière, on était à quatre pattes, et la nature – pas nous ! – a créé le cerveau. Passant d’un cortex reptilien à un cortex mammifère. Et c’est pour ça que vous, jeunes personnes, vous vous occupez de l’ésotérisme. Pas par hasard.

!

Parce que tout être humain se rend compte que le rationnel, c’est une prison. Il n’y a aucune différence entre entrer à l’université et finir à Sing-Sing.

Mais…

Laisse-moi terminer. Quand tu étudies l’ésotérisme, tu cherches des voies sur comment ne pas inoculer

la raison, comme chez les barbares, les fascistes, les hooligans. Comment ouvrir la raison à des chemins plus vastes ? En créant un nouveau réseau qui englobe tous tes neurones. En rentrant profondément dans l’obscurité de l’inconscient. Ce qui donne un cerveau illuminé, qu’on appelle « supra-conscient ». L’inconscient, c’est l’accumulation de toutes les expériences du passé, et le supra-conscient, toutes les possibilités du futur. Alors, si tu me demandes ce que je crois, je te réponds ce que je constate.

Vous avez peur de mourir ?

Quand tu parles avec un initié, il te dit qu’il n’a pas peur de mourir. Bon, ça aussi c’est une illusion. Nous sommes des êtres complexes avec quatre énergies de base : l’énergie mentale (les idées), émotionnelle (les sentiments), sexuelle (les désirs) et matérielle corporelle (les besoins primaires, respirer, manger, etc.). Moi, par exemple, je peux être prêt à mourir émotionnellement ; sexuellement, je peux m’abstenir, comme un saint ; mentalement, je peux faire le vide ; mais si tu me menaces avec un couteau, je sauterai jusqu’au plafond. Le corps aura toujours peur de mourir. Être vivant, c’est une loi. Pour le corps, fait pour vivre autant d’années que l’univers, la mort est une injustice, comme il n’accepte pas la vieillesse. J’aurais toujours peur de mourir. Mais je mourrai très tranquille. Et je l’accepterai. Sans en avoir aucune envie.

Alejandro Jodorowsky : « On demanda un jour à un grand maître ses dernières paroles. Il répondit [il hurle] : « Je ne vais pas mourir ! »

Votre idée de l’Absolu ?

Quand tu parles de force supérieure, tu fais un geste indiquant le ciel comme si elle était hors de toi. Or, si le paradis n’est pas dans toi, il n’est nulle part. L’homme mystique n’est pas le religieux. Le religieux s’obstine et s’enchaîne à des préceptes extérieurs à lui. La religion est un concept social périmé, un danger pour le monde. On le voit avec la publicité crétine que font les Etats-Unis pour battre l’Islam.

Vous êtes agnostique ?

L’agnosticisme, et tous les gnosticismes, ce sont encore des religions. Non, non, je suis un être humain normal qui pense face à ses problèmes, tu vois. Qui s’efforce de voir la réalité en dehors des superstitions du passé. Pour moi, tous les livres que tu vois là sont périmés, ce sont des produits de la civilisation masculiniste. « Dieu le Père », c’est une aberration absolue ! On dit qu’on est construit à l’image de la divinité, mais on ne peut pas dire que la divinité a des bites ou des vagins ! Maintenant, il faut aller vers une nouvelle conception.

Qui passe par quoi ?

Oh ! Qui laisse entrer les femmes. Obligatoire. C’est pour ça que les tarots me plaisent : il y a une pape et une papesse, Jupiter et Junon. C’est dit, clair, nom de Dieu ! Autre exemple, tellement flagrant : on est dans cette chambre, là. Tout, ici, comme dans toutes les chambres du monde, est vertical, cubique, symétrique, non ? Une architecture faite par des hommes pour une culture rationnelle masculine. Ces édifices sont des phallus et n’ont pas de fenêtre, sinon fermées, parce que l’homme ne veut pas être pénétré. Bien sûr. Il ne devrait pas y avoir de coins. On devrait vivre dans des formes organiques, pas géométriques, parce que nous sommes des êtres organiques.

Des bulles ?

Non, les bulles, c’est encore géométrique et l’organisme n’a pas de forme géométrique définie. Tout est à revoir. Bon, malgré moi, j’ai pas eu dix mille années pour arranger tout ça. J’aimerais bien.

Vous avez l’impression d’avoir contribué, disons, à cette « remise en cause du rationnel » ?

Beaucoup, si. C’est évident. Je me sens comme un gladiateur plein de cicatrices. Je fais partie de ceux qui disent « Je ne peux pas changer le monde, of course, mais je peux commencer à le changer ». J’ai changé la signification de l’art. Les autres continuent d’être des laquais de musée. Je ne vois plus aucune différence entre un musée et une banque, tous des voleurs. [Silence] On vit une vie misérable. La plupart des gens n’arrivent même pas à vivre un siècle, c’est lamentable. Minable. Le moins qu’on pourrait être en droit d’espérer, c’est trois mille ans.

Pessimiste, non ?

Pas du tout. Absolument optimiste. Aujourd’hui, on peut envisager l’antigravité, par exemple. Imagine des villes flottantes : la terre récupère sa surface. La génétique :

de nouvelles espèces d’animaux naîtront à tout moment. D’ici trois/quatre siècles, on ira vers une grande crise, bien sûr, mais ça ne signifie pas la fin de l’humanité. Au milieu de la grande décadence, l’homme change son niveau de conscience. Pour améliorer ce peuple de connards mal dans leur peau qui vote pour des politiques stupides.

Vous parlez d’expansion de la conscience : et la drogue ?

J’ai testé le LSD, une fois ou deux, et les champignons, quand j’avais 40 ans, hein. J’ai fait cette expérience pour moi. Pour ouvrir mon cerveau. Tout le monde devrait le faire une fois. Pour casser la puissance rationnelle. Ça te montre où tu peux aller. Quand tu reviens, tu n’as rien appris, tu as simplement vu. Après, il faut travailler pour arriver là. Et tu peux y arriver sans.

L’œuvre dont vous êtes le plus fier ?

Avoir développé mon âme. Je ne suis pas fier, mais je constate qu’il y a trente années déjà que chaque mercredi, je vois quarante personnes, cinq heures de suite, gratis, dans un café au coin [Le Téméraire, 32 avenue Daumesnil, Paris 12ème], et je leur lis les tarots. Et une fois par mois, je donne une conférence gratuite avec tout ce que j’ai appris. J’aide les gens, comme ça. J’appelle ça « la montée ».

Cette « montée », c’était ça, votre graal ?

Chaque mois, il y a six livres de moi qui sortent dans le monde, en coréen, en allemand, en espagnol. Ça me permet de faire des cadeaux [Il se lève et m’offre un petit livre blanc de haïkus en espagnol, avec lui en couverture] chaque fois que je lis les tarots. La poésie, comme la psychomagie et les tarots, est gratis parce que c’est une chose sacrée. Pourquoi ? Parce que si tu fais progresser une personne, tu progresses toi.

Meta mystères

On l’avait sous la main, on a résolu trois énigmes.Son refus de la proposition de Lennon de traduire Imagine en espagnol

« J’ai refusé, si. Je serai milliardaire aujourd’hui, tu te rends compte ? Je n’admirais pas les Beatles, c’était des chanteurs… populaires, tu vois ? J’évoluais dans un autre monde et, pour moi, c’était pas important. John Lennon avait vu et aimé El Topo, c’est pour ça qu’il m’a proposé ça. et après il a financé le script de La Montagne sacrée. Je voulais un art… sans concession. J’étais un peu paranoïaque, je n’avais pas le pouvoir de faire ça, et j’ai raté mon coup. Je me suis mis à faire du bizarre alors que les autres allaient vers des choses 100% réalistes. Mais je l’ai fait. et ça m’a retardé de trente années [il rit]. »

Besson et le pillage de L’Incal pour Le Cinquième Élément [1999]

« Il a copié. il y a eu un procès, mais ça s’est arrêté, je ne sais pas pourquoi. J’ai moins souffert que quand j’ai appris que ma version de Dune – qui devait durer douze heures ! – ne verrait pas le jour. Celui qui portait le projet avec moi [Dan o’Bannon] s’est retrouvé à l’asile pendant deux ans. en sortant, il a écrit Alien [Ridley Scott, 1979]. on avait des années d’avance sur le cinéma de science- fiction. Si quelqu’un veut tourner L’Incal, je dirai oui. Ma version coûterait 150 millions de dollars, cela implique un réalisateur rentable. J’ai accepté qu’ils adaptent Juan Solo [western moderne avec Bess aux pinceaux, quatre tomes, 1995-1999]. ils vont me faire une américanade. »

Sa passion pour les séries TV

« une nouvelle forme d’art, une drogue, je m’amuse comme un fou. J’aime beaucoup The Shield – pas la dernière saison. Nip/Tuck, aussi. 24h, la première et la deuxième, après j’étais désespéré, comme avec Lost, parce que ça va nulle part. Desperate Housewives, c’est pas mal.

365 tweets de sagesse, Albin Michel, 2013

Cabaret mystique, Albin Michel, 2011

La Sagesse des contes, Albin Michel, 2007 : commentaire d’intemporelles histoires chinoises, hindoues, juives ou arabes

Mu, le maître et les magiciennes, Albin Michel, 2005

TUMBLR

TUMBLR