Pierre et Gilles : combat de kitch

Nous sommes allés frapper chez le duo d’artistes le plus célèbre de France. Pierre et Gilles, photographe et peintre romantico-sexo-bibelot, méritent-ils leur réputation sulfureuse ? On les découvre aussi mordants qu’un tigre en céramique.

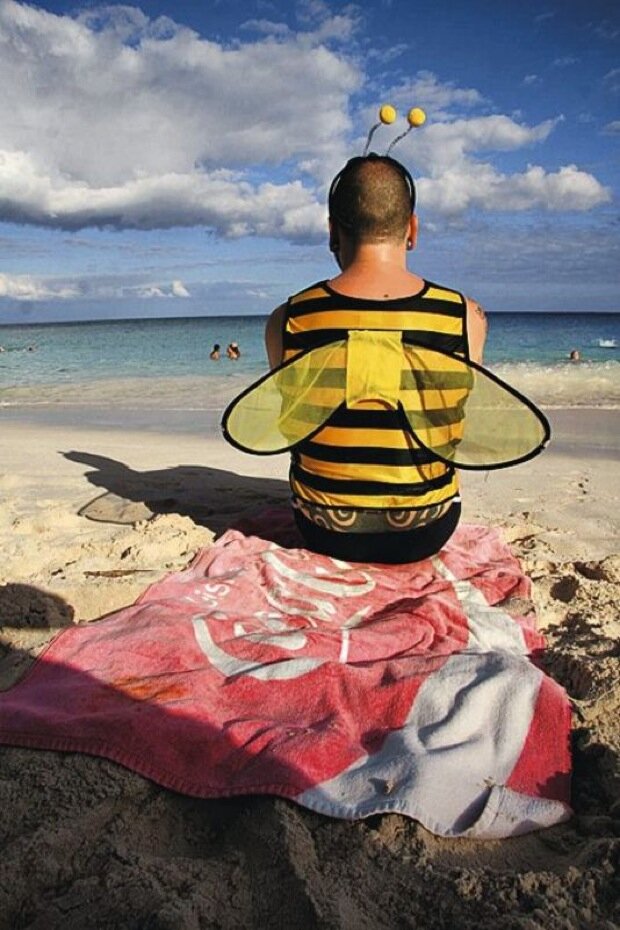

Pierre (à gauche) Veste Paul&Joe T-shirt Lyle&Scott Short Fred Perry Casquette Stetson Chaussures Palladium / Gilles (à droite) T-shirt Robinson-les-Bains Pantalon G-Star Raw Casquette Stetson Chaussures Melinda Gloss

La playslist en Shuffle délivre des sanglots arabes, Aznavour en russe, une chanson indienne, un hit japonais et les Destiny’s Child… C’est Pierre qui sélectionne : « Ça, c’est Abdel Halim Hafez, je l’ai découvert au Maroc. Quand je découvre un morceau, je me renseigne à fond sur son auteur. » Nous sommes dans l’ancienne usine des cafetières Guy Degrenne, au Pré-Saint-Gervais, à quelques mètres au nord de Paris. Pierre et Gilles se sont établis ici en 1991. Ils ont racheté les lots voisins petit à petit pour agrandir leur espace, qui doit bien faire 300 m2. C’est grand, malgré la déco chargée et les immenses toiles qu’ils viennent d’emballer pour l’exposition Héros à la galerie Daniel Templon (terminée fin mai) : Marina Foïs en poulbot sur Les Escaliers de la butte (2011), Julie Depardieu en Nono (2010) princesse art nouveau, ou Isabelle Huppert en Ophélie rétrofuturiste (2012) : dans la salle à manger, de son autel cerné de divinités indiennes, de lampes de madame Irma et les chats, les cygnes, les angelots de la famille Porcelaine, la télévision bloque sur une chaîne coréenne. « On adore la K-pop. » Derrière le mur, Jean Marais a signé un « bisous » et l’acteur porno Titof a dessiné des petits cœurs. On s’amuse des autographes de Madonna, Kylie Minogue, Isabelle Adjani… les stars qu’ils photographient depuis trente-cinq ans.

Stickers et fleurs en plastique

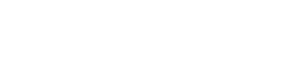

Au sous-sol, le studio photo et des restes du dernier shoot : une corde de voilier en plastique suspendue à un hauban se balance devant un fond bleu troué par une mouette. À côté, une table d’atelier où s’affaire leur assistant, et des boîtes empilées contenant des éléments de décoration, des paillettes, des sculptures de pacotille et autres kitcheries rapportées de voyages. Guidé par un classement précis – « petites fleurs en plastique moches » –, Gilles pioche dedans pour fabriquer ses cadres. « La dernière fois qu’on est partis, c’était à Bangkok, il y a deux ans. J’avais ramené des oiseaux qui se vendent en gros pour mettre sur les barrettes. On travaille constamment, au rythme de deux images par mois, sinon, on est au fond du lit, malheureux. Notre travail, c’est notre plaisir. »

Retour au rez-de-chaussée, dans la cuisine, où les néons et les lustres jouent de la lumière sur les céramiques recouvertes de stickers et réfléchissent des billes de verre sur des fleurs en plastique qui descendent d’un plafond en miroir doré. De chaque côté de la table principale, des torchères des années 70. Aucune pièce ne ferme, on passe d’une ambiance à l’autre comme au musée ou au Macumba. Sous un tableau lumineux des Simpsons et leurs certificats « Chevalier des arts et des lettres », le salon feuillu s’ouvre à la chinoise, surplombé d’une mezzanine tournante. Le « bar de la marine » fait de l’œil à la bibliothèque. On serait dans un hôtel de Jakarta des années 20 si ne vivaient là Batman et Goldorak. Du haut de leurs deux mètres, ils toisent Barbie, Michael Jackson et Hello Kitty, enfermés avec de multiples petits baigneurs dans une vitrine Dior. Des battants de saloon démarquent la pièce où Gilles peint dans sa serre de jardin : « Le vide me fait peur. Dans cette serre, je me sens bien, je suis plus concentré. Et ça protège de la poussière. » Au-dessus de l’escalier en colimaçon, la chambre à coucher, enduite de laques japonaises, est gardée par un nain de jardin géant, et partout, en sous-sol ou derrière les mezzanines, des recoins survenus.

Trop-plein doucereux

Cette série de mode avec nous, une première ? « Oui. À part Jean Paul Gaultier qui nous a habillés en marin pour le numéro spécial que Têtu à fait sur lui (n° 197, janvier 2014) et une pub pour Paul Smith dans les années 90. » Pierre aime poser, Gilles moins, il continue : « Je m’habillais bien quand j’étais jeune. Maintenant, je m’en fous. J’achète un truc qui me plaît en plusieurs exemplaires pour être tranquille. J’ai trois T-shirt France vendus lors de l’expo Paquebot France, design embarqué [en octobre 2013 à Saint-Étienne]. Mais j’ai rarement été aussi chic qu’aujourd’hui ! » Le long de la fenêtre, une rangée de gadgets solaires opinent.

Cette surabondance de couleurs et de détails kitch, trop-plein doucereux, aurait pu laisser penser que Pierre et Gilles étaient des « personnages », c’est-à-dire que trente ans de carrière, de critiques et d’amour fou auraient pu les modeler du caractère aigu de certaines célébrités. Mais ce sont des voix basses que l’on découvre au téléphone, des hôtes timides et des modèles malléables qui nous accueillent à domicile. « Ne rien décider seul, ça dote l’esprit d’un grand angle. Ça permet d’avoir un moi moins fort », affirment-ils. Ils n’imaginent pas une minute (tapante dans la pendule-guitare à l’effigie d’Elvis) prendre des chemins séparés. « Pendant des années, on était vraiment toujours ensemble, on avait un scooter pour deux et ne faisait rien l’un sans l’autre. Maintenant, on est inséparables, mais avec plus de liberté », explique Gilles, qui, le matin, part au sport de son côté avec son propre scooter.

Sur notre thème Deux, on pense à leur Adam et Ève prépubères (1981), à leurs autoportraits en cosmonautes, en marins ou en époux Les Mariés (1992) bien avant que la loi ne le permette. Mais c’est de leur Zahia en jupons d’organza, campant une Marie-Antoinette champêtre, leur dernière image, dont ils ont envie de parler. L’ancienne callgirl médiatico-décriée trône en reine bucolique dans l’hommage qu’offrent les Gobelins au mobilier du xviiie siècle. Pendant le vernissage (le 7 avril dernier), la CGT a distribué des tracts dénonçant les 35 000 euros alloués à l’exposition : « Les moyens de trois manufactures de tissage, dans un contexte où le budget du mobilier national a été amputé de 12 % depuis quatre ans » (source : Europe 1). Le règne de la surprise sur l’excellence et l’intemporalité du savoir-faire, quelle meilleure manière de faire art.

Pierre : « Quand on n’est pas d’accord, c’est qu’on n’a pas trouvé la bonne idée. »

Comment est venue l’idée de ce dialogue entre vous et le mobilier de la Manufacture royale des Gobelins ?

Gilles : Elle avait envie de nous, je ne sais pas pourquoi. On ne fait pas souvent d’installation, on a hésité avant d’accepter. Finalement, au lieu de placer des images existantes, on en a produit une pour l’occasion. Dans la collection nationale, on a flashé sur une chaise dorée sans assise ayant appartenu à Marie-Antoinette. On a choisi ses meubles étoilés de la ferme aux coquillages, au château de Rambouillet, des appliques et une cheminée. On a pensé tout de suite à Zahia en épouse de Louis XVI. On l’a déjà photographiée, on a une certaine fidélité avec les modèles qu’on aime bien : Sylvie Vartan, Ariel Dombasle, Marc Almond…

Pierre : Au départ, on voulait la faire dans le Petit Trianon, avec les colonnes, les petits pompons, cocardes et compagnie… Mais la robe longue classique ne lui allait pas, on a dû se rapprocher du côté champêtre des sous-vêtements qu’elle crée. C’est elle qui a cousu sa robe.

Comment vous partagez-vous les tâches ?

Gilles : On fait du ping-pong avec les idées, puis chacun a son rôle dans la réalisation. Pierre est sur le dessin, préparatoire, la lumière. Moi, c’est la réalisation, l’encadrement, du décor. Comme le moulin du hameau de la reine Zahia que j’ai fabriqué en bois. On a besoin de se stimuler l’un l’autre puis d’être tranquille au moment de la création. Je suis derrière Pierre au moment de la prise de vue, mais je le laisse faire.

C’est plus simple de s’entendre sur les détails que la démarche globale ?

Gilles : On discute plus sur la démarche. Souvent, c’est le choix du modèle qui anime le débat. C’est comme en couple, rien n’est lisse. Travailler ensemble, ça nous arrange et nous aide, mais ça oblige à tomber d’accord.

Pierre : Quand on n’est pas d’accord, c’est qu’on n’a pas trouvé la bonne idée. Il faut que le modèle soit dans le rôle juste, et il faut qu’on l’aime pour être bons. Il y a un côté sentimental avec eux.

Vous dites : « Notre travail, c’est comme une famille avec six cents enfants. » Le secret pour durer trente-cinq ans ?

Gilles : Tout se dire. On est restés un peu des enfants, on peut se chamailler, se dire les choses crûment, sans rancune. On a besoin l’un de l’autre, tout simplement ! Quand on aime l’autre, on accepte des choses qu’on n’aurait pas acceptées au premier abord, c’est ça le respect, s’ouvrir à l’autre. C’est quand on commence à tricher que ça ne va pas.

Depuis le temps, vous parvenez à voir au-delà de vos habitudes ?

Gilles : On est toujours surpris par des petites choses de l’un, des idées de l’autre. Zahia en Marie-Antoinette, c’est une idée Pierre, ça m’a surpris, j’étais content. Quant aux déceptions, on les oublie ou on travaille dessus pour qu’elles n’en soient plus. On travaillait seuls avant de se rencontrer. Le faire à deux, c’est ce qu’on cherchait inconsciemment. On s’est apporté beaucoup. Pierre était plus proche de la mode, moi de l’art contemporain. Dès qu’on a commencé, il s’est passé quelque chose. On s’est sentis plus forts. L’habitude peut contribuer à augmenter ça.

L’œuvre en cours, quelle est-elle ?

Gilles : Un marin avec une mimique « C’est un garçon » qu’on a rencontré sur Facebook. La première fois qu’on l’a vu, il avait une haleine de bière, ça nous a inspiré le personnage. Pas Popeye, mais avec un petit côté drôle quand même. Il boit de la bière Paillette qui vient du Havre, que je buvais quand j’étais gamin et qu’on buvait sur le paquebot France. Il y a encore une brasserie qui produit cette bière artisanale là-bas.

Un duo en art à citer ?

Pierre : Gilbert et George. On a beaucoup de points communs : la religion, les voyous… On s’est vus dans des foires. Des journalistes avaient proposé un entretien croisé, mais on ne veut pas se rencontrer dans ce cadre-là. Il faudrait que ça vienne naturellement.

Pierre : Chemise Christophe Lemaire Short G-Star Raw Chaussures Palladium Chapeau Stetson / Gilles : Chemise Melinda Gloss Pantalon Christophe Lemaire Chapeau Stetson

Gilles : « Ne rien décider seul, ça dote l’esprit d’un grand angle. »

Vous suivez l’actualité des galeries ?

Gilles : On fait moins d’expositions, on oublie les noms, en plus. Quand on était jeunes, on allait tout voir. Maintenant, on préfère se nourrir de la vie et travailler. On a moins besoin d’influences, de découvertes, d’apprendre à travers les autres. Et puis il y a Internet… Bacon a travaillé à partir de tableaux célèbres dont il n’avait vu que les reproductions.

Pierre : Il y a de plus en plus d’artistes qui travaillent à deux, ça, on a remarqué. Il y a aujourd’hui autant de femmes (Frida Kahlo, Annette Messager, Cindy Sherman…) ou de groupes que d’hommes isolés.

Votre deuxième œuvre préférée ?

Pierre : Le film Pink Narcissus de James Bidgood [1971], ou non : Scorpio Rising de Kenneth Anger [1964]. On peut le voir et le revoir, le laisser tourner comme une musique, ou le voir en morceaux sur YouTube quand l’envie nous en prend.

Votre deuxième œuvre préférée de vous ?

Gilles : On va dire notre portrait d’Iggy Pop parce que c’est la deuxième qu’on a faite. C’était pour le magazine Façade en 1977. On arrive dans sa chambre d’hôtel, il sortait de son lit, nu, avec une fan. On lui a mis une chemise et une cravate en cuir qu’il ne nous a pas rendues. Il ne portait pas de pantalon, on s’en foutait, c’était hors cadre.

Entretien Magali Aubert, Photographie Linus Ricard, Stylisme Olivier Mulin Assisté d’Arthur Laborie dans Standard n°41

TUMBLR

TUMBLR