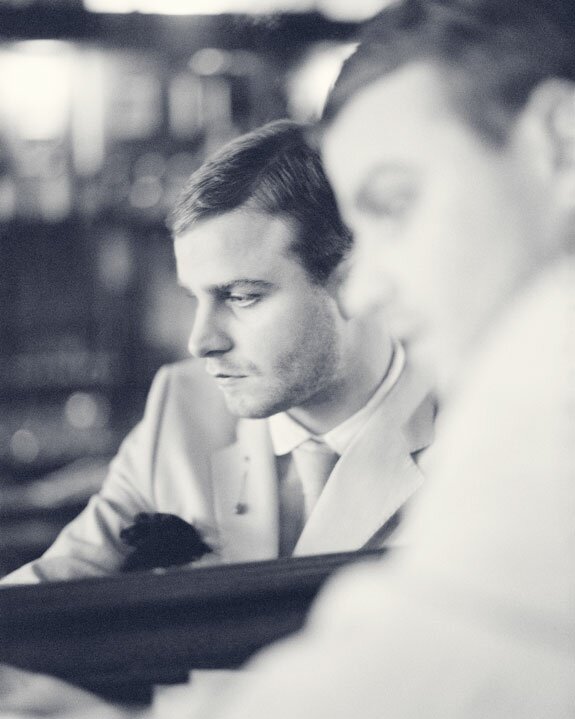

Brady Corbet : « Ne cherchez pas à être sexy, soyez pur »

Il a joué dans 24, tourné pour Lars von Trier et Michael Haneke mais son visage reste une énigme : coup de fil à Brady Corbet, étrange beauté qui cherche à « s’oublier ».

A peine deux sonneries et il décroche, avenant. Brady s’excuse platement de proroger l’interview de quelques secondes pour s’allumer une cigarette. Il semblerait presque s’en vouloir d’être à Los Angeles plutôt qu’à New York, imposant un appel tardif, il est vingt-deux heures. 23 ans et déjà pro, « à l’américaine » comme on dit chez nous.

Funny Games U.S., Mysterious Skin, et l’été dernier Melancholia : trois grands films indépendants. Pourtant, personne ne vous connaît. Parce qu’à chaque fois, vous changez d’apparence ?

Brady Corbet : C’est plutôt mon apparence qui, depuis dix ans, a beaucoup changé ! Mais c’est très important pour moi, je me sens mieux si je ne me reconnais pas. J’ai pris beaucoup de poids pour Funny Games U.S. (Michael Haneke, 2007), et c’était bien plus facile de s’oublier parce que je n’essayais pas d’être beau, ça ne pouvait pas tourner à la photo de mode car je n’étais pas en lien avec ma vanité. Un film vous représente : c’est dur de ne pas penser à ce que ça donnera. Si vous ne cherchez pas à être sexy, alors vous serez plus pur.

Etonnamment, dans Melancholia, Kirsten Dunst vous trouve suffisamment sexy pour vous « violer »…

Vous savez, comme je fais partie intégrante du film, je fais de mon mieux pour ne pas interpréter ce qu’un réalisateur a voulu dire. J’ai bien sûr ma petite idée…

Donc ?

Je pense que Justine, son personnage, a juste besoin de prendre son pied, de baiser. Et il s’avère que je suis là. Elle fait tout pour faire ce qu’il ne faut pas, aussi destructrice que possible.

Pourquoi, à part votre rôle dans 24, toujours choisir le cinéma indépendant ?

Ce n’est pas un but en soi, je fais mon maximum pour travailler avec de vrais auteurs réalisateurs. Le plus important, c’est la fierté que j’en retire. Pourquoi les films exigeants sont-ils indépendants ? C’est juste le manque d’argent. Et parfois je me dis aussi que je pourrais en gagner plus…

Un thème recoupe votre filmographie : la violence intériorisée.

C’est sans doute une obsession personnelle. Funny Games U.S. était proche de ce que j’aime donner, et mon prochain, Simon Killer [réalisé par Antonio Campos, sortie indéterminée], encore plus : j’y interprète un touriste américain qui essaye de surpasser sa dépression en venant à Paris, mais il a des difficultés pour rencontrer quelqu’un. Il se sent de plus en plus isolé… jusqu’à croiser le chemin d’une jeune hôtesse dans un bar de Pigalle. La moitié de l’équipe est française, et le casting, lui, l’est totalement : Mati Diop [35 rhums], Constance Rousseau [Tout est pardonné]… ils sont fantastiques ! Nous avons presque tout filmé rue des Martyrs.

Vous assurez parfois le montage de vos films. N’est-ce pas un peu étrange de se monter soi-même ?

Il n’y a que sur Two Gates of Sleep que je suis crédité comme monteur. Il y a peu de dialogues, ça facilite la donne : il est plus dur d’entendre sa voix que de voir son image. Pendant un montage, à force de regarder sans cesse les mêmes plans, d’entendre les mêmes mots, ils perdent leur sens, leur substance. Et cela aide à s’oublier. En plus, le fait d’avoir grandi à l’écran implique que je sois plutôt déconnecté de mon image, étrangement. Ce qui ne veut pas dire que je sois caméléon.

Avez-vous participé au montage de Simon Killer ?

J’ai écrit l’histoire avec Antonio – pas un scénario traditionnel, juste un traitement de dix pages – puis j’ai été très impliqué dans la postproduction. C’est pendant les répétitions que les dialogues ont commencé à s’écrire. Le film sera présenté à Sundance en janvier, nous en sommes aux corrections des couleurs. C’est vraiment notre bébé.

Ce sera mieux que Minuit à Paris [Woody Allen, 2011], hein ?

Ça n’a rien d’une carte postale. C’est très réaliste, quotidien, sans être glauque pour autant.

Venir à Paris, c’était une façon de trouver l’amour ?

J’ai une relation très romantique avec la France. Parfois ça a marché, mais pas toujours !

entretien Eric Le Bot

photographie ioulex

stylisme Masayo Kishi

assistant stylisme Suong Phan

mise en beauté Fumiaki Nakagawa

remerciements Kaarin et Jay de Von bar, New York

Filmo

Pas sage Brady

Le cinéma américain possède tout un catalogue d’it-girls, de Chloë Sevigny à Maggie Gyllenhaal, excellentes actrices naviguant entre productions low budget et blockbusters, mais aussi égéries jetables de magazines branchés. Curieusement, on dénombre assez peu d’it-boys. Brady Corbet, 23 ans, en est un spécimen. Tout Hollywood connaît son nom, sans avoir forcément vu ses films indépendants. Il faut dire que, comme sur nos photos, le jeune homme se métamorphose : qui fera le lien entre l’ado apeuré à lunettes de Mysterious Skin (Gregg Araki, 2004) et le psychopathe grassouillet de Funny Games U.S. (Michael Haneke, 2007) ? Plus étonnant, il compte parmi ces comédiens qui savent se mettre en retrait, pour lesquels un bon second rôle – tel le stagiaire que Kirsten Dunst se tape au clair de lune dans Melancholia (Lars von Trier, 2011) – vaut mieux qu’un mauvais premier. Pour lesquels se retrouver side-kick peut créer une formidable synergie, comme face à Joseph Gordon-Levitt, Michael Pitt ou Kiefer Sutherland (dans la saison 5 de 24), sans souffrir de leur ombre, tout en leur volant au moins une scène.Brady suit donc un chemin très singulier : entre l’Autrichien Haneke et le Danois von Trier, il a fréquenté de près une it-fille hexagonale (Roxane Mesquida, voir Standard no 28) et revient de plusieurs mois à Paris où il fut touriste dans Simon Killer de son copain Antonio Campos (Afterschool, 2008). En décembre, il était chasseur taciturne dans Two Gates of Sleep (Alistair Banks Griffin, 2008), fin février il sera membre d’une secte dans Martha Marcy May Marlene de Sean Durkin. Deux œuvres en quête d’identités. Le puzzle de la sienne, qu’il compose pièce par pièce, est le plus passionnant depuis la comète River Phoenix.

Alex Masson

Two Gates of sleep d’Alistair Banks Griffin

Martha Marcy May Marlene de Sean Durkin

Retrouvez cet entretien dans Standard n°34, janvier 2012

TUMBLR

TUMBLR